聲音作為媒介,天生具有擴散性與侵略性⸺它拒絕被框限,穿透邊界,強迫共存。當臺灣當代文化實驗場(C-LAB)選擇以「語言」為核心策劃年度展覽時,便註定要面對一場技術與概念的雙重考驗。

有別於當代藝術實驗平台1年度計畫「眾聲喧嘩⸺講述表演集」以具有「場次」性質的表現形式區隔各作品的獨立性,同樣由機構策展人莊偉慈策劃的年度展覽「Sounds of Babel⸺如果我們的語言是⋯⋯」則在延續對語言、聲音作為媒介形式的美學潛能關注下,無可避免地面臨技術執行上的嚴峻挑戰。特別是在C-LAB這個空軍總司令部舊址中遭遇諸多條件制約:展區碎片化、隔音不佳、建築結構相對不完善等問題,使策展理念與展示空間的現實條件之間形成了微妙的張力2。

策展論述援引舊約聖經中的「巴別塔」故事3,帶出相異語言的隔閡與混亂,並延伸至蘇聯文學理論學家巴赫汀(Mikhail BAKHTIN)對於單一語言內部即已隱含「眾聲喧嘩」(heteroglossia)4特質的洞察。從純粹作為媒介的「音、言」互通5,到其作為敘事多樣性與社會認同流動的象徵,這檔展覽對聲音的多層次轉喻運用,協同碎片化的動線與相互干擾的作品音場,確實落實了對於「複音」(polyphony)的讚頌。

這種策展取向與尼古拉・布西歐(Nicolas BOURRIAUD)去年於第十五屆光州雙年展的策展主題「盤索里:21世紀的音景」(PANSORI: A Soundscape of the 21st Century)有著異曲同工的企圖,卻也同樣陷入當代以「多元、平等和包容」為顯學的議題糾纏中。並引出一個值得深思的問題:「眾聲喧嘩」是否必然指向正面的多元主義?

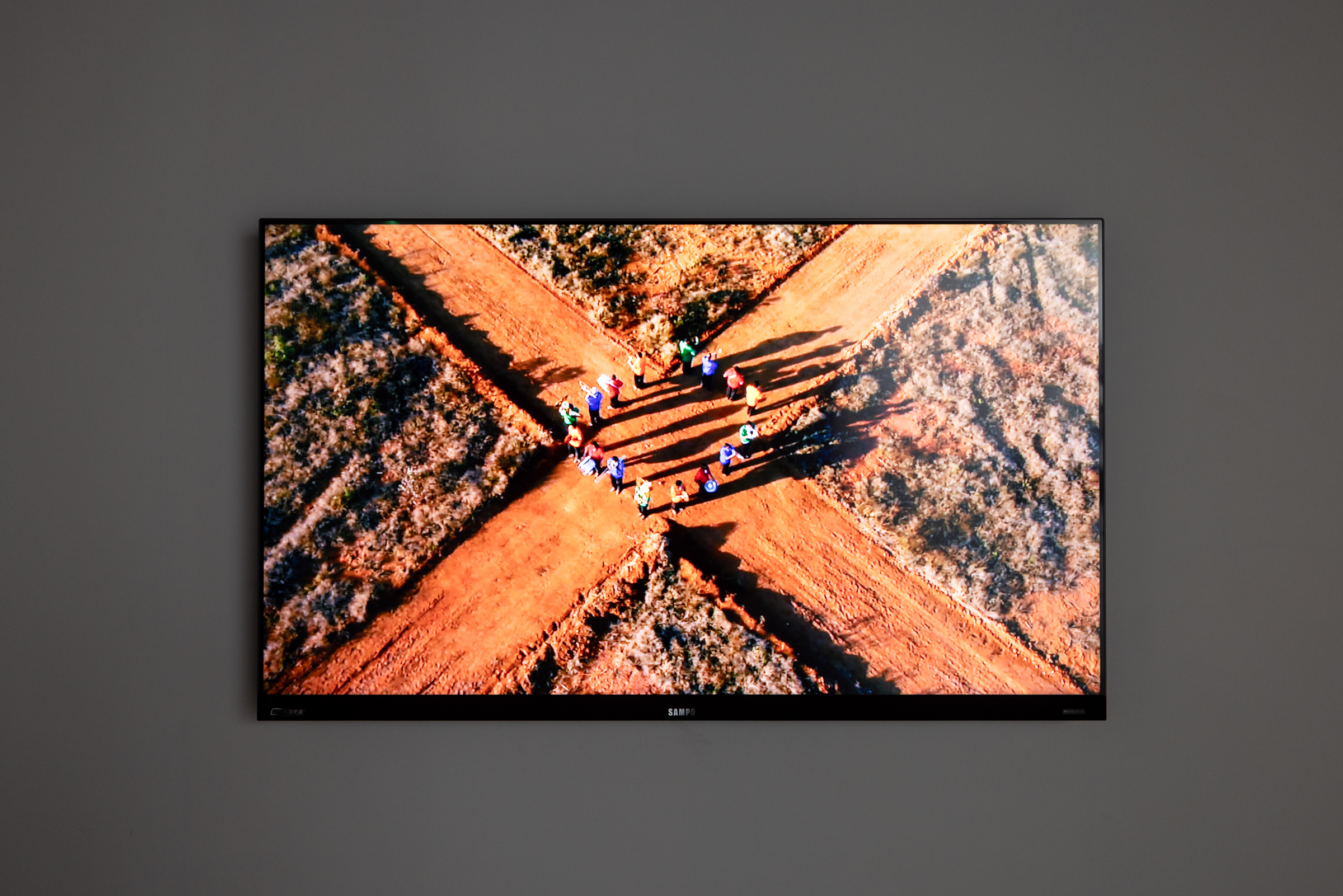

展覽「Sounds of Babel⸺如果我們的語言是…….」作品《聖戰》。圖©臺灣當代文化實驗場。

展覽「Sounds of Babel⸺如果我們的語言是…….」作品《聖戰》。圖©臺灣當代文化實驗場。

莊偉慈在兩個主要展區的空間處理上,皆選擇以辛西亞・馬塞爾(Cinthia MARCELLE)富含詮釋空間的錄像開場6。《聖戰》(CRUZADA)中四隊分持不同樂器的行軍小組在十字路口相會、演奏對決,最終重組隊伍並合奏離場的無口白影像,並未具體指涉特定歷史事件,卻以清晰的權力隱喻為展覽揭開序幕。這體現了巴西當代藝術近年來對「後現代主體」(postmodern subject)的關注:沒有統一、穩固的身份,而是碎片化的存在7。

安利・沙拉(Anri SALA)的著名錄像《接管》以雙頻道形式投影於兩道曲牆上,特寫鋼琴演奏家與自動演奏鋼琴的角鬥與合奏,取用兩首曲調相近、承載強烈政治象徵的歌曲:法國大革命時期的《馬賽曲》(1792)與巴黎公社後的《國際歌》(1871)8。這兩首歌不僅在歷史上曾共享旋律,更在漫長的政治變遷中不斷被不同政權與意識形態挪用。藝術家以作品的形式與內涵一以貫之地深化音樂主題,使《接管》不僅在演奏形式上呼應作品名稱,也在音樂承襲脈絡上產生聯繫。

日本藝術家加藤翼(Tsubasa KATO)的錄像《他們不理解彼此》純粹以「語言隔閡」作為表現核心,間接牽引出民族對立的政治議題。直式畫面則巧妙地強化錄像「類-直播」的臨場感,直到觀眾走到螢幕背面,才發現兩人其實在對馬島(一座長期在日韓間具有主權爭議的島嶼9)上一起插旗。

阮純詩(NGUYEN Trinh Thi)的代表作《電影中的越南》則以電影院造景的空間裝置與影像蒙太奇,從電影史中大量援引、回收經典電影並重新剪輯(resituating images)10,揭示「越戰」如何在戰後殘酷地成為美國影視產業的文化資源,反覆描繪一個非真實版本的越南形象。相較於國際藝術家單點式地取用特定歷史素材進行形式轉譯,本次展覽中的臺灣藝術家11則展現了更為深入的研究與田野導向的創作取徑。

張紋瑄、陳飛豪與林羿綺的三件延伸新作,為各自長期的創作計畫獻上極具完整度的階段性呈現。三人皆以多語言口白(涵蓋華語、臺語、客語、日語及韓語),凸顯東亞於二戰前後至冷戰後的紛亂政治遺緒:從張紋瑄將白色恐怖時期的綠島與韓戰期間的釜山相互對照,陳飛豪對日治時期流竄於臺日韓三地間禁忌而隱匿的同性情慾的探索,到林羿綺鏡頭下美軍協防臺灣期間留下的亞美混血子女,共同為塵埃未定的殖民歷史進行補遺。

展覽「Sounds of Babel⸺如果我們的語言是…….」作品《檔案太大無法放置在目的地檔案系統》。圖©臺灣當代文化實驗場。

展覽「Sounds of Babel⸺如果我們的語言是…….」作品《檔案太大無法放置在目的地檔案系統》。圖©臺灣當代文化實驗場。

展覽「Sounds of Babel⸺如果我們的語言是…….」作品《你夢見我時,我已醒來》。圖©臺灣當代文化實驗場。

展覽「Sounds of Babel⸺如果我們的語言是…….」作品《你夢見我時,我已醒來》。圖©臺灣當代文化實驗場。

何彥諺的作品《待乾的風景》以雕塑、現成物與攝影共同形塑一個恬靜的空間情境,延續她去年在臺南應力空間的個展「標本上的指紋」對於考古學的創作興趣,何彥諺這次將關注從考古文物「破碎/完整」的辯證,延伸至「破碎-完整」的敘事黏合過程,並聚焦於一種被澳洲原住民用作黏膠、火種的樹脂⸺經火燒過的草樹(grass tree)葉片根部滲出的結晶⸺以此呼應展場中多種現代文物修復常用的化學黏著劑。

牆壁上滴流的彩色顏料,與地面的燒焦痕跡,其實不純然是創作表現的形式遊戲,而是取材自澳洲北部德拉邦人(Dalabon people)的原住民神話12,描繪彩虹鳥盜取火焰,注入樹木傳播火種,使萬物獲得光明的故事;扦插在沙地上的蠟雕葉片,其形式靈感來自文物修復中以沙子支撐被黏接碎片的方法;而沙地本身,則回應了澳洲中部原住民女性的沙畫故事(Sand stories)傳統13,以歌曲、手勢、繪畫和沙地生成流變的複寫特性,增補語言中的非口語面向。

作為這檔展覽中少數無聲、不倚賴語言文本,而純粹以物件佈局承載詩意的作品之一,她刻意迴避文字的形式選擇,而以「黏膠」為喻探討文本組裝的後設語言(metasprache),反映了後現代主體對宏大敘事(grand narratives)的不信任。雖然物件本身或許有效地呈現空間裝置的情境氛圍,然而,作品核心文本的刻意隱去,卻也在某種程度上限制了其真正邁向「以物為語」的敘事潛力。

展覽「Sounds of Babel⸺如果我們的語言是…….」作品《待乾的風景》。圖©臺灣當代文化實驗場。

展覽「Sounds of Babel⸺如果我們的語言是…….」作品《待乾的風景》。圖©臺灣當代文化實驗場。

如果將香港藝術家何兆南《始終如一如往常》與李傑《習以為常》相互對照,前者街頭攝影中「人潮散去」的無人稱,與後者「意識流絮語」的第一人稱,以相異視角共同描繪2019年至今「後-運動」的日常生活場景。他們作品中隱匿、細微而壓抑的情緒,難以捉摸的指涉和感性低調14,與身分、政治符號的普遍缺席,反映了香港自英治時期以來的政治轉變與時下的言論環境。

較之下,臺灣藝術家Candy Bird的委託製作《夜影(無題)》半推半就的政治敘事則顯得避重就輕。錄像選擇在國父紀念館取景,但刻意的模糊化處理削弱了場域的象徵意義,而作品採用無口白的獨角戲形式,使得「被靜默的歷史」再度噤聲,並神秘化。作品主標題與補充標題在「說/不說」之間的推諉,在言論相對自由的社會環境中過度強調「失語」的狀態,顯得有些引喻失義。雖然作品在情緒氛圍的營造上具有一定張力,可惜未能進一步深化其關注的轉型正義議題。

展覽「Sounds of Babel⸺如果我們的語言是…….」作品《夜影(無題)》。圖©臺灣當代文化實驗場。

展覽「Sounds of Babel⸺如果我們的語言是…….」作品《夜影(無題)》。圖©臺灣當代文化實驗場。

倒是他在牆上獨立懸掛的繪畫,因其純粹的媒介表現與成熟的繪畫技法,成功形塑了混濁、壓抑的心靈場景。特別是畫中黝黑、缺席的窗外風景與延伸、隱沒的廊道縱深,引領觀眾視線的不安轉向,令人聯想到馬蒂斯(Henri MATISSE)1914年《科利烏爾的落地窗》(Porte-fenêtre à Collioure)中的神秘性15。

Candy Bird兩年前同樣關注轉型正義議題的錄像《一切順心》(2023)16中的一段旁白,為這檔展覽的多元論述提供了關鍵反思:「民主體制的弱點,是願意包容多元的心態。它是一種政治正確,也是破口。」

從東歐法西斯語言的復甦、美國的保守民粹主義(conservative populism)、菲律賓的民選威權主義(electoral authoritarianism)⋯⋯近十年全球秩序屢屢在「民主程序」中出現權力高度集中的統治者。過往穩固的意識形態對立已不足以描述當今政治情況。權力的合法性來自選舉或民意,但實質運作卻可能趨向專制和排他性。這種「民主反動」(backsliding)比冷戰時期更難偵測與抵抗,因其往往以自由的名義出現。這意味著「眾聲喧嘩」不必然是多元複音的正面體現,而可能已經是溝通隔閡、政治分化與民粹主義的產物。阮純詩《電影中的越南》裡的一段口白,恰好為這檔展覽去政治化中立(depoliticized neutrality)的姿態畫下註記:「六十年代,一切都變了,我們正走出冷戰⋯⋯1917年的革命已是博物館裡的歷史。」

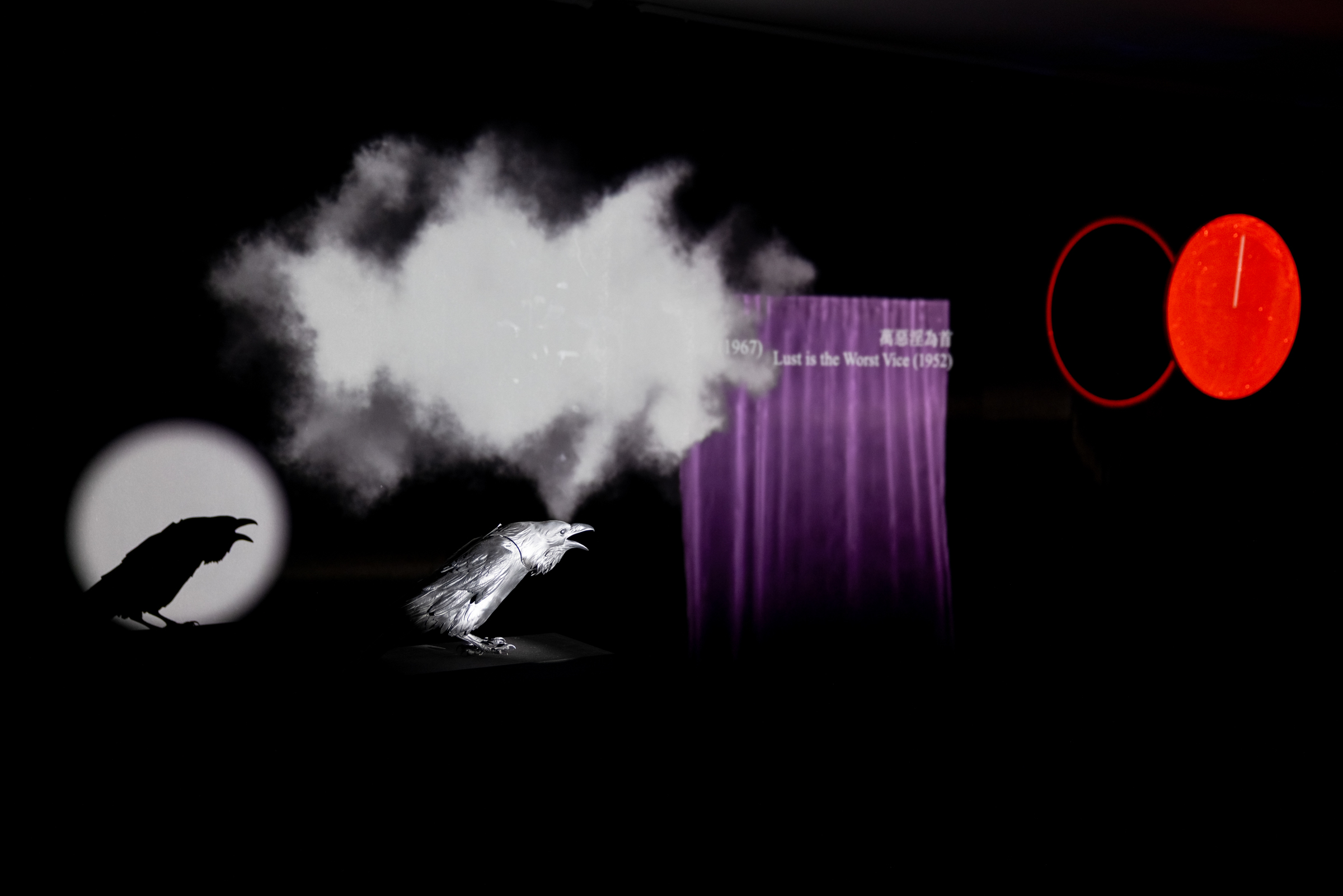

展覽「Sounds of Babel⸺如果我們的語言是…….」作品《閃爍微光的烏鴉與其破碎夜行》。圖©臺灣當代文化實驗場。

展覽「Sounds of Babel⸺如果我們的語言是…….」作品《閃爍微光的烏鴉與其破碎夜行》。圖©臺灣當代文化實驗場。

然而,這並不意味著展覽必須重拾宏大論述。日常生活的感性碎片中也有其微觀政治。黃麗音、區秀詒皆以「聲音採集」的方式體現來自市井的語言與聲音,特別是後者的影音雕塑裝置《閃爍微光的烏鴉與其破碎夜行》以父親的長期歌單為基底,將曲風各異的歌曲進行跳剪(jump cut),呈現帶有個人傳記性質的歌單檔案,不僅反映馬來西亞複雜的族裔、文化身世,更讓觀眾窺探這位「聲音魔術師」創作與生命歷程中的聽覺養分。

展覽臨近尾聲時,由曾建穎、范揚宗到呂浩元的作品突然構成獨立的繪畫展區,無論在媒材還是主題上都與其他展出作品明顯區隔,並且與鄭恩瑛及KIRARA(siren eun young jung ✕ KIRARA)共構的展區相鄰,使觀展動線中猛然裂出一條潛在的「酷兒敘事」。這樣的佈局顯示,與其說本展是關於聲音媒介的實驗集錦,不如說它是以「聲音」作為策展修辭,將其轉化為賦權的機制,使更多原先難以發聲的議題與主體得以浮現。

在展覽實務策略上,莊偉慈選擇以舊作邀展的方式與多位國際藝術家合作,將更多資源投注於本地藝術家的委託製作。不論是全新創作或延伸既有計畫,都使作品的在地化與當代回應更為濃厚,提升了內容的多樣性與實驗性,卻也因此使預設的展覽主軸面臨更高的不確定性與風險。

綜觀整檔展覽的22件作品,儘管不乏回應政治、社會面向的作品類型,其主題卻限縮於「二戰前後」的歷史區間17,無法有效與當下的政治處境產生對話,僅能依靠觀眾「以史為鏡」進行自發性連結。正是在這種結構鬆動、語境繁雜的策展情境中,策展人作為文化生產者與資源調度者,更需回應當代實踐的關鍵課題:如何在「眾聲喧嘩」中尋找論述承擔的可能,從多元共存的表面和諧,轉向具觀點的敘事組織,而非止步於當代策展實踐在面對複雜政治現實時的躊躇、局限,進而重新想像文化實踐的立場與責任。

巴別塔的故事中,語言的紛亂混雜本身便既是文化多樣性的緣由,又是文明分裂的開始。當我們無法再依賴單一的宏大敘事,或許正是重新學習聆聽、對話與承擔的時刻。展覽標題「如果我們的語言是……」這個懸而未決的未完詰問,在聲音的碰撞與干擾中,意義始終處於生成與消散之間。

展覽「Sounds of Babel⸺如果我們的語言是…….」作品《消除噪音,消除身體》。圖©臺灣當代文化實驗場。

展覽「Sounds of Babel⸺如果我們的語言是…….」作品《消除噪音,消除身體》。圖©臺灣當代文化實驗場。

執行編輯:莊佳娟